Musik

Machen Töne schlau?

Die Zeit, 18.6.14

Musik bereichert das Leben, keine Frage. Wie sie sonst noch wirkt, sorgt unter Forschern für heiße Debatten.

Der Gipfel der Hysterie war im Januar 1998 erreicht: Da versprach der Gouverneur des US-Bundesstaats Georgia, jedem neugeborenen Baby im Staat eine CD mit klassischer Musik zu schenken. Nicht weil die Musik so schön ist, sondern wegen des „Mozart-Effekts“: Klassische Musik, so lautete eine damals kursierende These, mache Kinder intelligenter, kreativer und überhaupt geistig gesünder. Hirnforscher hätten das bewiesen.

Die sauberste Orgel der Welt

Die Zeit, 19.12.13

Der Computer macht’s möglich: Eine variabel gestimmte Orgel klingt so rein wie nie zuvor.

Die Orgel, Königin der Instrumente! Kein anderes Musikinstrument hat einen solchen Tonumfang, eine solche Klangvielfalt, füllt den Raum, vorzugsweise eine Kirche, derart mit majestätischen Tönen.

Die persönliche Note

Die Zeit, 18.7.13

Jeder Pianist spielt anders – selbst wenn man den Unterschied nicht hört.

Hervorragende Pianisten erkennt man an der Art, wie sie Klavier spielen – so weit, so banal. Muss man ein Musikexperte sein, um aus einer Tonaufnahme etwa eines Walzers von Chopin den interpretierenden Künstler herauszuhören? Nein, auch Laien können das, und sogar Computerprogramme kann man darauf trainieren. Wenn diese ein paar Stücke eines Pianisten analysiert haben, dann erkennen sie auch neue Einspielungen anderer Werke mit erstaunlich hoher Trefferquote. …

Musik nach Zahlen

Die Zeit, 21.2.13

Vor 30 Jahren wurde der Midi-Standard veröffentlicht. Bis heute gibt er der gesamten Musikwelt den Takt vor.

Man stelle sich vor, auf einen Computer würde heute das allererste Windows-Betriebssystem aus dem Jahr 1983 geladen. Mit diesem Programm aus der Computer-Steinzeit könnte kein moderner Rechner mehr arbeiten. Beim Midi-Standard, der ebenfalls 1983 erstmals präsentiert wurde, ist das anders. Diese universelle Sprache, mit der sich elektronische Musikinstrumente verständigen, wird bis heute unverändert von Musikern in aller Welt verwendet. Zeit für einen Geburtstagsgruß an die bahnbrechende Musiksoftware …

Einatmen, aufatmen

Die Zeit, 5.7.12

Italienische Arien schmettern – wo ginge das besser als in der Toskana? Zum Gesangsunterricht ins Landhotel.

ch hatte Fracksausen. „Tafeln mit Rossini – italienisch singen und kochen“ hieß der Kurs. Eine Woche Toskana, schöne Landschaft, gutes Essen – das war verlockend. Aber italienisch singen? Und es ging nicht etwa um Adriano Celentano oder Eros Ramazzotti. „Bitte bereiten Sie zwei bis drei Stücke der italienischen Gesangskunst vor“, stand in den Teilnahmebedingungen. Das überforderte mich schon darum, weil mir außer ’O Sole Mio nicht viel einfiel, was als „italienische Gesangskunst“ durchgegangen wäre. Singen an sich war nicht das Problem – ich singe gerne und viel, in Chören und Ensembles, allerdings nur Pop, Rock und Jazz. Um die Klassik habe ich bislang einen Bogen gemacht, da wird doch irgendwie anders gesungen. Kann ich das? Oder werde ich mich völlig blamieren? …

Operation am offenen Ohrwurm

NZZ Folio

Sie nisten sich im Kopf des Wirts ein und bleiben, manchmal für immer. Wer von Ohrwürmern befallen ist, hat wenig Aussicht auf Heilung.

Es gibt diesen Witz vom Jazzsaxophonisten. Der konnte sich auf Teufel komm raus nicht an den Mittelteil von «Over the Rainbow» erinnern. Aus Verzweiflung sprang er aus dem Fenster. Das letzte, was er hörte, war die Sirene des Krankenwagens. Deren Tonfolge entspricht, mit etwas Phantasie, der gesuchten …

Verdammte Axt

Die Zeit

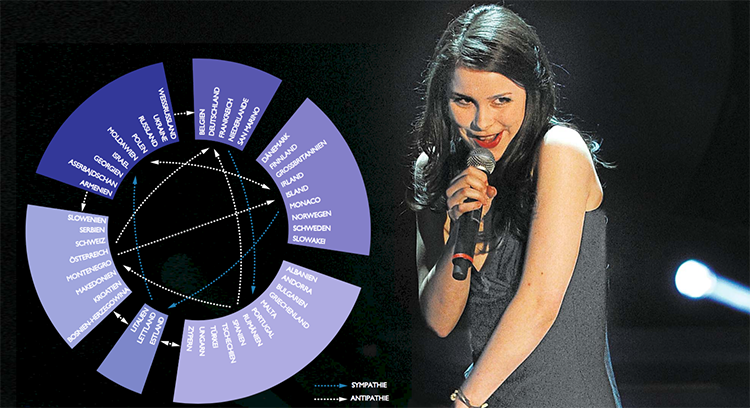

Vor dem Eurovisions-Finale am 14. Mai: Ein unparteiischer Algorithmus enthüllt, dass bei der Abstimmung benachbarte Länder tatsächlich übermäßig stark füreinander votieren. Eine Beziehungsanalyse.

Der Gänsehaut-Effekt

Die Zeit

Warum erzeugt Musik überhaupt Gefühle? Einige Erklärungsversuche der Wissenschaft.

Musik kann in uns hineinfahren wie ein Blitz. Sie kann zu Tränen rühren, zum ausgelassenen Tanzen verführen, uns an Orte und in vergangene Zeiten zurückführen. Wie kann das sein? Sprache, die mit der Musik sehr verwandt ist, erreicht uns immer über das Bewusstsein. Doch Musik trifft uns ganz unmittelbar, ohne dass wir ihren Inhalt analysieren müssen. Wie macht Musik das, was sie macht?

Musik ist ein globales Phänomen des Gehirns, haben Hirnforscher und Psychologen in den letzten Jahren erkannt, und das macht sie besonders interessant. Forschungszentren, die sich traditionell mit Sprache beschäftigen, etwa das Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig, haben Programme zum Thema Musikkognition aufgelegt, und da interessiert vor allem die emotionale Wirkung der Töne. „Musik ist die Sprache der Gefühle“, das ist nicht mehr nur ein romantisches Klischee, sondern ein wörtlich zu nehmender Forschungsansatz …

„Wiedererkennen ist Wohlbefinden“

Die Zeit

Der Komponist und Sänger Udo Jürgens erklärt, wie seine Lieder funktionieren – und warum ihm selbst noch beim 100. Konzert die Tränen kommen.

DIE ZEIT: Herr Jürgens, hat Lena den Eurovision Song Contest verdient gewonnen?

Udo Jürgens: Ein Mädchen wie die hätte das Telefonbuch singen können. Ihre Ausstrahlung an diesen Tagen war einfach überwältigend, da kam es nur darauf an, wie sie gelächelt hat, wie sie rauskam, dass der Rhythmus gestimmt hat und dass sie sich so wunderbar zickig bewegt hat.

Jürgens: Wir haben damals tollen Musikern aus Frankreich und Italien nachgeeifert. Bei meinem Lied Je t’aime war gleich der erste Akkord ein verminderter – vollkommener Schwachsinn, da muss man erst mal drauf kommen! Ich habe gedacht, ich muss gleich zeigen: Ich verstehe was von Musik. Heute kehrt man Schritt für Schritt zur Infantilität zurück. Die Lieder haben immer weniger Harmonien, Rap-Songs haben zum großen Teil nur noch eine Harmonie. Nur noch einen Groove, der wird aus der Maschine geholt, dann lege ich so einen Jazzakkord drüber, und dazu redet einer. Und ein Mädchen macht uuuuuh. Ich bin ein Anhänger des Quintenzirkels …