Autor: cd

Turm der Superlative

Die Zeit

Die Zeit

Die Krise hat die Einweihung des Burj Dubai verzögert – am 4. Januar soll es soweit sein: Das höchste Gebäude der Welt wird eröffnet.

Sehr einfallsreich waren die Zeitungen in den letzten Monaten nicht –Auf Sand gebaut war die häufigste Überschrift im Zusammenhang mit dem fast fertigen Wolkenkratzer Burj Dubai, gefolgt von Der Turmbau zu Dubai.

Froher Schall

Die Zeit

In deutschen Wohnzimmern wird immer weniger gesungen, auch an Weihnachten. Dabei ist das gemeinsame Singen gesund für Körper und Geist.

Durch der Engel Halleluja tönt es laut von fern und nah…« – bloß, wer tönt da? Unter deutschen Weihnachtsbäumen dominiert die Klangkonserve. Drei von fünf Bundesbürgern lassen sich an den Feiertagen mit Weihnachtsliedern von der CD beschallen. Demgegenüber singt nur ein Fünftel selbst Weihnachtslieder, so das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Marktforschungsunternehmens Ears and Eyes.

Doch all den Nichtsängern entgeht dabei einiges …

Dazu ein Interview mit dem Politiker und Chorsänger Henning Scherf:

»Riesenhilfe für Zunge, Kopf und Seele«

Emmy Noether

Die Zeit

Sie ist eine der bedeutendsten Wissenschaftlerinnen des 20. Jahrhunderts. Doch fast mehr noch als das beeindruckt ihr Wille, niemals aufzugebe.

„Fräulein Noether war das bedeutendste kreative mathematische Genie seit der Einführung der höheren Bildung für Frauen«, schrieb Albert Einstein am 5. Mai 1935 in der New York Times, drei Wochen nachdem Emmy Noether an den Komplikationen einer Operation gestorben war, bei der man ihr eine Eierstock-Geschwulst entfernt hatte.

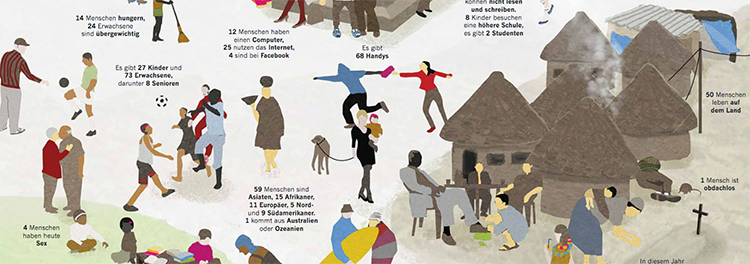

Unser Weltdorf

Die Zeit

Wenn unser Planet von 100 Menschen bevölkert wäre… – ein Gedankenspiel, das globale Zusammenhänge deutlich macht.

Die Infografik als PDF

Immer die erste Geige

Die Zeit

Stefan Koelsch untersucht den Sinn für Musik. Der Forscher weiß: Jeder Mensch hat ihn. Er steckt in unserem Kopf.

Stefan Koelsch ist zufrieden. »Das ist gut gelaufen für mich«, sagt er beim Frühstück in einem Hotel in Montreal. Hinter ihm liegen drei Tage Konferenz, er hat ein gewaltiges Schlafdefizit angehäuft. Aber auch an diesem Morgen wirkt er wie aus dem Ei gepellt, das Haar akkurat gescheitelt. Nur die Antworten kommen nicht ganz so aus der Pistole geschossen wie sonst.

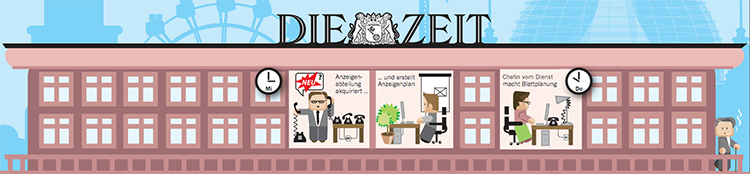

Die Woche im Pressehaus

Die Zeit

So entsteht unsere Zeitung: Von der Recherche bis zur fertigen Ausgabe durchläuft jede Seite einen komplizierten Prozess, bis am Donnerstag die neue ZEIT beim Leser liegt.

Die Infografik als PDF

Zu schräg für unser Gehirn

Die Zeit

Neue Musik ist anstrengend. Neuro- und Musikwissenschaftler erforschen, warum die Klänge von Schönberg, Stockhausen und Cage nur eine Minderheit begeistern.

Wird er annehmen oder nicht? Diese Frage treibt die Mathematiker in aller Welt in diesen Tagen um, und sie gilt dem Russen Grigorij Perelman. Ihm hat die amerikanische Clay Foundation in der vorvergangenen Woche eine Million Dollar für die Lösung eines der sieben schwierigsten Matheprobleme zugesprochen – und der Geehrte bat sich eine (nicht befristete) Bedenkzeit aus.

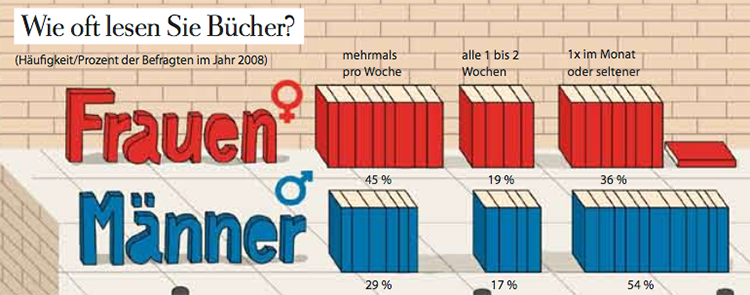

Die Statistik des Lesens

Die Zeit

Auf der Frankfurter Buchmesse treffen sich in dieser Woche Autoren, Verleger und Buchhändler aus aller Welt. Zahlen und Fakten rund ums Buch.

Die Infografik als PDF

Blackout

Die Zeit

Worüber Merkel und Steinmeier nicht gesprochen haben

Eine kleine quantitative Analyse des Kandidatenduells vom vergangenen Sonntag: Während der 90-minütigen Debatte zwischen der Kanzlerin und ihrem Herausforderer fiel 42-mal das Wort »Krise«, sechsmal das Wort »Chance«. Von »Opel« war 14-mal die Rede, von »Wachstum« 28-mal, dreimal fiel das Wort »Dienstwagen«. Die Begriffe »Umwelt«, »Forschung« und »Bildung« dagegen rangen sich die Kandidaten jeweils nur zweimal ab, und beim Thema »Klima« herrschte absolute Fehlanzeige.

Allianz der Verlierer

Die Zeit

Microsoft und Nokia kooperieren bei Smartphones – just jene beiden Firmen, die das mobile Internet verschlafen haben.

Vergangene Woche haben Microsoft und Nokia bekannt gegeben: In Zukunft wird man auf den Top-Handys des finnischen Mobiltelefonherstellers die wichtigsten Schreib- und Büroprogramme des Softwarekonzerns benutzen können.