Politik

Gesellschaft im Wandel – Wie wir Veränderungen bewältigen können

Ob Klimawandel, künstliche Intelligenz oder alternde Gesellschaft – die Welt um uns verändert sich rasant.

Von allen Seiten werden wir aufgefordert, uns an diese Prozesse anzupassen: Wir sollen unseren CO2-Fußabdruck reduzieren, ständig neue Medientechniken lernen, selbst fürs Alter vorsorgen.

Viele reagieren auf diese Anforderungen hilflos oder mit Widerstand. Dabei ist Veränderung notwendig – und möglich, auch wenn sie schwerfällt. Nudging soll Menschen motivieren, ihren Lebenswandel zu ändern. Psychologische Strategien können helfen, die großen Veränderungen im Kleinen besser zu bewältigen.

Das Manuskript zur Sendung kann man hier herunterladen.

Der Alien Enemies Act von 1798: Trumps Mittel gegen „illegale Einwanderer“?

Der kommende Präsident will massenhaft Einwanderer deportieren. Im Wahlkampf hat er angekündigt, sich auf ein Gesetz aus dem Jahr 1798 zu stützen, das im Zweiten Weltkrieg benutzt wurde, um Japaner, Deutsche und Italiener zu internieren.

Die USA und ihr Klimaerfolg – Das vergessene Wahlkampfthema

Die USA sind in der heißen Wahlkampfphase und es wird über vieles geredet – nur nicht übers Klima. Dabei ist das nicht nur ein lebenswichtiges Thema, sondern auch ein Beispiel für erfolgreiche Politik der Biden-Regierung.

Der Inflation Reduction Act, ein Billionen-Dollar-Paket, hat in zwei Jahren Hunderttausende Arbeitsplätze geschaffen und das Land auf den Weg zu einer klimafreundlichen Zukunft gebracht.Europäische Politiker schauen neidisch nach Amerika – aber dort kennen nur wenige das Gesetzespaket. Wie machen Kamala Harris und Donald Trump Wahlkampf mit Klimapolitik?

Das Manuskript zur Sendung kann man herunterladen.

Vincent Bevins: „If We Burn“

Ein Buch über das Jahrzehnt der Massenproteste – und warum fast alle von ihnen im Sand verliefen.

Es fing an mit dem Arabischen Frühling im Jahr 2010. Übers Internet organisierten sich Demonstrierende und stürzten manchmal ganze Regierungen. In Tunis, Istanbul, São Paolo und Honkong gingen Millionen auf die Straße. Aber meist folgte die Ernüchterung, der dauerhafte Erfolg blieb aus. In seinem Buch If We Burn, zu Deutsch “Wenn wir brennen”, beschreibt der amerikanische Journalist Vincent Bevins die bewegten Jahre zwischen 2010 und 2020.

„Wenn wir so weitermachen, werden wir unsere Demokratie verlieren“

Die Wahlkampfstrategin Rachel Bitecofer empfiehlt den Demokraten, bei der US-Präsidentschaftswahl mit härteren Bandagen zu kämpfen.

(Meine Rezension von Bitecofers Buch beim Deutschlandfunk)

Rachel Bitecofer ist Politologin, Meinungsforscherin und Wahlkampfberaterin der Demokratischen Partei in den USA. Gerade hat sie ein Buch herausgebracht mit dem Titel Hit ‘Em Where It Hurts, zu deutsch „Trefft sie da, wo es weh tut”. Darin empfiehlt sie ihrer Partei, im Präsidentschaftswahlkampf die Samthandschuhe abzulegen und die Republikaner mit den gleichen Methoden zu bekämpfen, die von denen eingesetzt werden – und die teilweise ein wenig schmutzig sind. Weltreporter Christoph Drösser hat das Buch gelesen und mit der Autorin gesprochen.

weiterlesen

Sag mir, wo die Demokraten sind

Die Politologen Ruy Teixeira und John Judis haben 2002 in einem Buch der Demokratischen Partei der USA eine praktisch unschlagbare Mehrheit prognostiziert. Daraus ist bekanntlich nichts geworden. Nun haben sie ein neues Buch geschrieben: „Where Have All The Democrats Gone?“

Das neue Buch ist eine Kritik von links an einer Partei, die nach ihrer Meinung fest im Griff einer woken »Schattenpartei« gefangen ist und sich weit von den arbeitenden Menschen entfernt hat.

„Der Einfluss der russischen Tweets war, wenn überhaupt, begrenzt“

Wurde Donald Trump nur dank russischer Trolle US-Präsident? Das greife als Erklärung zu kurz, sagen einige Forscher. In einer Studie fanden sie dafür keine Anhaltspunkte.

Dass Donald Trump im Jahr 2016 zum US-Präsidenten gewählt wurde, lag auch daran, dass russische Akteure über Anzeigen und Social-Media-Posts die Wählerschaft beeinflusst hatten – das ist jedenfalls der Tenor ganzer Bücher zum Thema. Tatsächlich wiesen Forscher immer wieder nach, dass es groß angelegte Anstrengungen aus Russland gab, in sozialen Netzwerken Stimmung für Trump und gegen Hillary Clinton zu machen.

Schwieriger zu messen ist, wie groß der Einfluss der russischen Trollbotschaften tatsächlich war. Schon seit einiger Zeit gibt es Hinweise aus der Forschung, dass ihre Wirkung eher überschätzt wurde. Eine aktuelle Studie, veröffentlicht im Fachmagazin „Nature Communications“, kommt nun ebenfalls zu dem Ergebnis: Die russischen Anstrengungen bei Twitter hatten so gut wie keine Auswirkungen auf das Wahlergebnis.

Jan Zilinsky ist einer der Autoren der Studie. Der aus der Slowakei stammende Ökonom arbeitet an der School of Social Sciences & Technology an der TU München. Dort beschäftigt er sich mit der Frage, wie die Meinungsbildung von Bürgerinnen und Bürgern beeinflusst wird …

Dazu habe ich auch einen Radiobeitrag beim Deutschlandfunk gemacht.

Wie ein Begriff nach Deutschland kam

Adrian Daub ist Literaturprofessor in Stanford. In seinem Buch Cancel Culture Transfer geht er der Geschichte dieses Begriffs nach – und klärt auf, wie dieser von konservativen Kreisen propagierte Begriff seinen Weg in die deutschen Feuilletons gefunden hat.

Für das Magazin „Andruck“ beim Deutschlandfunk habe ich das Buch rezensiert.

Ein ausführlicheres Interview, das ich mit Adrian Daub geführt habe, kann man bei den Riffreportern lesen.

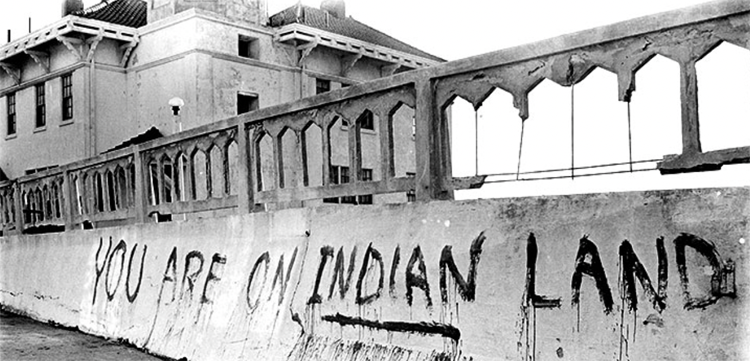

Indianer in den USA

Es gibt in den USA ein neues Indianer-Selbstbewusstsein. Vertreter von indigenen Stämmen fordern die Anerkennung ihrer Geschichte und wollen die indianische Kultur vor dem Untergang bewahren. Währenddessen hat die deutsche Geschichte ein ganz eigenes Verständnis von „Indianern“.

Ein Radiofeature für SWR2 Wissen.

Muslime in den USA – zwischen Integration und Terrorverdacht

SWR2

Die islamistischen Anschläge auf das World Trade Center haben das Leben der amerikanischen Muslime verändert. Obwohl die Attentäter aus dem Ausland kamen, standen plötzlich alle Angehörigen der islamischen Religion unter dem Generalverdacht, mit den Terroristen zu sympathisieren.

Seitdem haben Angriffe auf Muslime zugenommen, Politiker wie Donald Trump haben die Islamfeindlichkeit geschürt. Andererseits treten vor allem junge Muslima mit neuem Selbstbewusstsein auf.

Wie leben Musliminnen und Muslime heute in den USA?