Psychologie

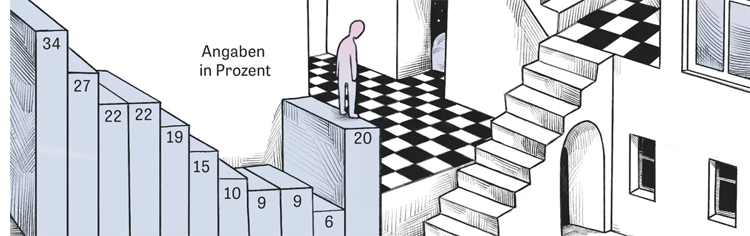

Gesellschaft im Wandel – Wie wir Veränderungen bewältigen können

Ob Klimawandel, künstliche Intelligenz oder alternde Gesellschaft – die Welt um uns verändert sich rasant.

Von allen Seiten werden wir aufgefordert, uns an diese Prozesse anzupassen: Wir sollen unseren CO2-Fußabdruck reduzieren, ständig neue Medientechniken lernen, selbst fürs Alter vorsorgen.

Viele reagieren auf diese Anforderungen hilflos oder mit Widerstand. Dabei ist Veränderung notwendig – und möglich, auch wenn sie schwerfällt. Nudging soll Menschen motivieren, ihren Lebenswandel zu ändern. Psychologische Strategien können helfen, die großen Veränderungen im Kleinen besser zu bewältigen.

Das Manuskript zur Sendung kann man hier herunterladen.

Das kenn ich doch schon

Wie entsteht ein Déjà-vu? Lange mieden Psychologen diese Frage, doch nun versuchen Forscher, das seltsame Phänomen zu ergründen.

„Wir alle haben die Erfahrung gemacht“, schrieb Charles Dickens 1849 in seinem Roman David Copperfield, „dass uns gelegentlich das Gefühl überkommt, dass das, was wir sagen und tun, schon einmal gesagt und getan wurde, in einer fernen Zeit (…), dass wir genau wissen, was als Nächstes gesagt werden wird, als ob wir uns plötzlich daran erinnern würden!“

Eine akkurate Beschreibung des Phänomens Déjà-vu, und vielleicht die erste in der Literatur.

weiterlesen

Das Geschlechter-Paradox – Fördert Gleichberechtigung alte Rollenbilder?

Obwohl Frauen und Männer in Deutschland weitgehend gleichberechtigt sind, wählen viele rollentypische Berufe. Dass Frauen in patriarchalen Ländern viel öfter in „Männerberufe“ gehen, ist ein Rätsel.

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau hat in den vergangenen Jahrzehnten in westlichen Ländern Fortschritte gemacht. Frauen und Mädchen sind öfter berufstätig, machen Karriere, sind präsenter in den Medien.

Aber Studien zeigen: Dort, wo die Chancengleichheit gestiegen ist, wachsen die Unterschiede zwischen den Geschlechtern, orientieren sich viele Frauen an klassischen Geschlechterrollen. Zu sehen an der Wahl des Studienfachs und der Ausbildung, aber auch im täglichen Leben. Woran liegt das?

Das Manuskript zur Sendung kann man herunterladen.

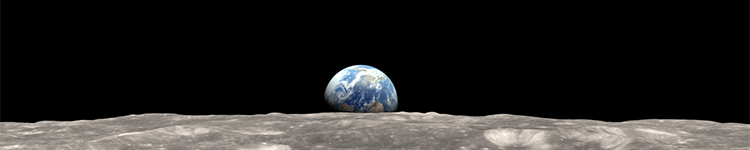

Ehrfurcht, Demut, Staunen – Warum wir uns tief berühren lassen

Ein Blick auf das Panorama der Alpen, der Sternenhimmel über uns in einer klaren Nacht, die Raumerfahrung in einer Kathedrale wie dem Kölner Dom – in solchen Momenten empfinden viele Ehrfurcht vor der Größe dieser Phänomene und fühlen sich gleichzeitig ganz klein.

Menschen erleben diese Situationen seit Jahrtausenden, aber erst in den letzten 20 Jahren haben Psychologinnen und Hirnforscher begonnen, sie systematisch zu erforschen. Ehrfurchts-Erfahrungen machen uns klar, dass wir Teil eines größeren Ganzen sind und können in Gesellschaften den Gemeinsinn stärken.

Ein Radiofeature für SWR2 Wissen.

Für immer 13

Die Zeit

Warum wir uns an keine Musik so intensiv erinnern wie an die Hits unserer Teenie-Zeit – selbst wenn uns die Melodien heute peinlich sind.

Meine erste Schallplatte war Lola von den Kinks. Ich war zwölf Jahre alt, und wenn heute die ersten beiden Akkorde im Radio erklingen, gespielt auf einer blechern klingenden Resonator-Gitarre, dann ist das wie eine Zeitmaschine. Sie versetzt mich zurück in mein Jugendzimmer und zu dem alten Mono-Plattenspieler meiner Eltern. Ähnlich ist es mit vielen anderen Songs aus den frühen Siebzigern. Zwar versuche ich, offen für neue musikalische Erfahrungen zu sein, aber diese enge Verbindung von Musik, Gefühl und Erinnerung ist fast ausschließlich beschränkt auf eine bestimmte Phase meines Lebens, zwischen zwölf und vielleicht 27 Jahren.

weiterlesen

«Im Flow ist kein Platz für Grübeleien»

Credo

Der Begriff Flow bezeichnet in der Psychologie den Zustand, den wir erreichen, wenn wir in einer herausfor- dernden Tätigkeit voll aufgehen und alles um uns herum vergessen. Geprägt hat ihn Mihaly Csikszentmihalyi.

In seinem Haus in Los Angeles erklärt der ungarisch-amerikanische Forscher die Historie seiner Idee – und welche Rolle dabei Einfachheit und Komplexität spielen.

Herr Csikszentmihalyi, wie und wann sind Sie auf das Konzept des Flows gekommen?

Das muss beim Bergsteigen gewesen sein, in Italien, noch bevor ich in die USA emigriert bin. Ich bin eine Menge geklettert: in den Alpen, in der Schweiz, Österreich und Italien. In Chicago war alles völlig flach, dann habe ich die Grand Tetons entdeckt. Ich bin im Sommer in einen Zug oder Bus gestiegen und nach Colorado und Wyoming gefahren, um zu klettern. Dann habe ich angefangen, in Zeitschriften übers Klettern zu schreiben – als eine sportliche Erfahrung, aber auch als einen Weg, sich selbst zu entdecken und mit dem Leben klarzukommen.

Ich glaube, der Begriff Flow war sehr wichtig für den Erfolg Ihrer Idee.

Es war zuerst nur ein Gefühl. Als ich dann einmal in einem Fluss in Nordkalifornien geschwommen bin, kam mir der Gedanke: Oh, das ist genau das Gefühl, das ich beim Klettern habe. Seitdem nenne ich es die Flow-Erfahrung, es war eine natürliche Analogie.

Macht Musik wirklich klüger?

Die Zeit

Ein weiterer Beitrag beim Deutschlandfunk, Forschung Aktuell

Ein englischsprachiger Artikel im Onlinemagazin Undark

Wer ein Instrument lernt, wird dadurch allgemein leistungsfähiger, behaupten viele Studien. Doch an denen muss man zweifeln.

Schlau durch Musik: Das Erlernen eines Instruments fördert nicht nur die Musikalität eines Kindes, sondern auch die abstrakte Vorstellungskraft, seine Mathematik- oder Sprachfähigkeiten. Solche Sätze liest man immer wieder, und tatsächlich behaupten diverse wissenschaftliche Studien, den allgemeinen Bildungseffekt des Musikunterrichts zu belegen – sehr zur Freude von Musiklehrern und bildungsbürgerlichen Eltern. Dabei geht es um sogenannte Transferleistungen unseres Gehirns, also darum, dass Übung auf einem Gebiet die Leistungen auf einem anderen fördert. Meist vergleichen die wissenschaftlichen Untersuchungen Kinder, die Musikunterricht hatten, mit Nichtmusikern. Finden sich Unterschiede, seien diese – so die Schlussfolgerung – durch die Musikstunden zustande gekommen.

Dem kanadischen Psychologen und Komponisten Glenn Schellenberg sind solche Studien ein Dorn im Auge. Denn sie begehen einen klassischen wissenschaftlichen Fehler: Sie verwechseln eine Korrelation (Kinder, die Klavier spielen, sind klüger) mit einer Kausalität (die Kinder sind klüger, weil sie Klavier spielen).

weiterlesen

Süchtig im Netz

SWR2 Wissen

Programmierer im Silicon Valley erfinden Techniken, um die eigene Onlinesucht zu überlisten. Teil 2 unserer Reihe über die Zukunft der Sozialen Medien.

Ein Samstagnachmittag in der App Academy in San Francisco. In dieser Schule lernen Studenten normalerweise, Apps für Smartphones zu programmieren. Aber heute haben sich hier etwa 20 Menschen eingefunden, für die Apps, Smartphones und soziale Medien eher zum Horror geworden sind. …

Feature anhören

Sendemanuskript

Forschen mit Facebook-Daten?

Deutschlandfunk Kultur

Von Schlagzeilen getrieben: Facebook hat den Zugang zu Daten seiner User von außen weitgehend dichtgemacht. Wie davon auch akademisch forschende Wissenschaftler betroffen sind, erklärt David Ginsberg, der Forschungschef von Facebook.

Für Außenstehende drängt sich in den letzten Monaten der Eindruck auf, dass Facebooks Datenwall löchrig ist wie ein Sieb. Ist das soziale Netzwerk ein Selbstbedienungsladen für Hacker? Tatsächlich hat Facebook das sogenannte „Graph API“, die Schnittstelle, über die Außenstehende auf die Vernetzungsdaten der Nutzer zugreifen konnten, nach dem Cambridge-Analytica-Skandal weitgehend dicht gemacht.

Ein Nebeneffekt: Auch seriöse Wissenschaftler kamen nicht mehr an die Daten heran, die für sie ein wertvoller Rohstoff zur soziologischen Forschung im Internet-Zeitalter waren. 30 von ihnen schrieben einen empörten offenen Brief. Sie listeten 150 akademische Arbeiten auf, die ohne die Facebook-Daten unmöglich gewesen wären.

Studien darüber, wie sich Nachrichten in den sozialen Netzen verbreiten, aber auch über die Beziehungen zwischen den Menschen. Wie soll Facebook damit umgehen? Eine schwierige Abwägung, sagt David Ginsberg …