Künstliche Intelligenz

Jetzt fahr ich!

Oliver ist 13 Jahre alt und kurvt zum ersten Mal allein mit dem Auto durch San Francisco. Das steuert sich selbst. Kann das gut gehen? Sein Vater Christoph Drösser fährt lieber hinterher.

Oliver wird fahren, aber er wird nicht lenken, nicht aufs Gaspedal treten und auch nicht auf die Bremse. Oliver wird auf dem Beifahrersitz aus dem Fenster gucken, während das Auto wie von Geisterhand gesteuert mit ihm durch die Stadt kurvt.

Oliver lebt in San Francisco in den USA. Hier gibt es Hunderte solcher selbstfahrender Autos, Waymos heißen sie …

Eine neue Spezies

P.M.

Fürs aktuelle Heft von P.M. habe ich die Titelgeschichte über humanoide Roboter geschrieben.

Roboter in Menschengestalt

Humanoide Roboter sind fester Bestandteil der Science-Fiction-Literatur: Maschinen in Menschengestalt, die sich auch – fast – wie Menschen benehmen.

Die Realität sah bisher anders aus: Zwar schrauben Industrieroboter unsere Autos zusammen, aber ihre Bewegungsabläufe sind fest vorgegeben. Doch die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz ermöglicht nun Roboter, die lernfähig sind und sich mithilfe der neuen Sprachtechnologien mit uns unterhalten können. Werden sie unsere neuen Gefährten?

Das Manuskript ist hier abrufbar.

„KI ist so etwas wie das Maschinengewehr der Desinformation“

Gary Marcus ist einer der lautesten KI-Kritiker. Das Modell hinter ChatGPT würde er am liebsten vorerst abschalten. Und das nicht mal, weil es ihm ein Haushuhn andichtet.

Was macht KI mit unserer Sprache?

In den Bildungseinrichtungen und in beruflichen, aber auch privaten Kontexten werden sich KI-Anwendungen zum Schreiben von Texten aller Art sehr schnell durchsetzen. Diese Entwicklung lässt sich nicht aufhalten Das wirft Fragen zum Schreibprozess selbst und zum Einsatz dieser Systeme in Schulen und Universitäten auf. Im Bereich des Journalismus und der Politik werden Fragen zur „Wahrhaftigkeit“ von Texten und zu Manipulationsmöglichkeiten in den Vordergrund treten. Aber auch die Sprache selbst wird durch die neue Technik beeinflusst werden.

Ein Debattenbuch für den Duden-Verlag.

https://shop.duden.de/Was-macht-KI-mit-unserer-Sprache/9783411774173

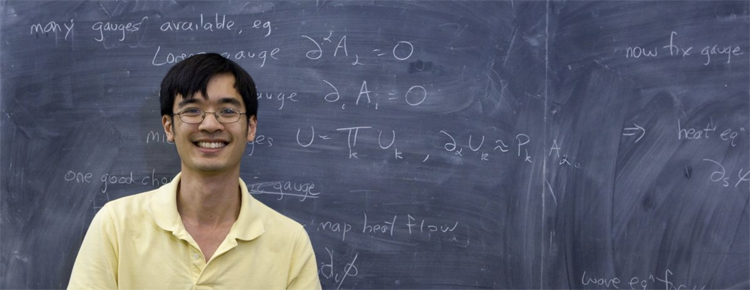

»KI wird ein großartiger Kopilot für Mathematiker sein«

Computer sind immer öfter an mathematischen Durchbrüchen beteiligt. Wie Beweisprüfer und KI-Programme die Arbeit der Fachleute ändern, erklärt der Mathematiker Terence Tao im Interview.

Mathematik ist traditionell eine einsame Wissenschaft. Andrew Wiles etwa zog sich 1986 sieben Jahre in seine Studierstube zurück, um Fermats Großen Satz zu beweisen. Und die Beweise, die dabei herauskommen, sind für Kolleginnen und Kollegen häufig schwer verständlich, manche sind bis heute umstritten. Aber in den letzten Jahren sind immer größere Gebiete der Mathematik so streng in ihre einzelnen Bestandteile aufgespalten (»formalisiert«) worden, dass Beweise von Computern überprüft und verifiziert werden können.

Terence Tao von der University of California in Los Angeles ist überzeugt, dass diese Verfahren ganz neue Möglichkeiten der Kooperation in dieser Wissenschaft ermöglichen …

Kopier mich nicht! – Kulturschaffende wehren sich gegen KI

Das Urheberrecht schützt die Werke von Schriftstellern, Journalistinnen und Künstlern – aber nur den konkreten Text, nicht den Stil.

Künstliche Intelligenz (KI) ist inzwischen in der Lage, ganze Romane, Gedichte oder Artikel im Stil eines bestimmten Autors zu verfassen. Sie kann das, weil sie mit riesigen Textmengen trainiert wird, darunter sehr viele urheberrechtlich geschützte Werke. Auch im Film kann KI Körper, Bewegung und Sprache von Schauspielern imitieren. Kulturschaffende fühlen sich enteignet und protestieren.

Das Manuskript zur Sendung kann man herunterladen.

Sie wollen die Mathematik lösen

Elon Musks Firma xAI ist bekannt für ihren pöbelnden Chatbot. Doch die klugen Köpfe dahinter arbeiten an einer außergewöhnlichen Idee: einer formal korrekt denkenden KI.

Elon Musks neue Firma xAI gehört zu den geheimnisumwittertesten Start-ups im Silicon Valley. Im Juli kündigte die Website lediglich an: „Das Ziel von xAI ist es, die wahre Natur des Universums zu verstehen“, darunter die zwölf Köpfe der Gründungsmitarbeiter …

Kalauernde KI

Elon Musk zeigt erste Screenshots seiner neuen KI. Die Erwartungen sind groß: Grok soll Humor verstehen und witzig sein. Eine solche Technik wäre wichtig für X.

„To grok: etwas zutiefst und vollständig verstehen“, so definiert es das Urban Dictionary. Das Kunstwort stammt aus einem Science-Fiction-Roman von Robert A. Heinlein und wird vor allem in der nerdigen amerikanischen Programmiererszene benutzt. Aber es könnte bald in unsere Umgangssprache einziehen: „Hast du das gegrokt?“

Denn Grok ist der Name des neuen KI-Modells von Elon Musks Firma xAI …