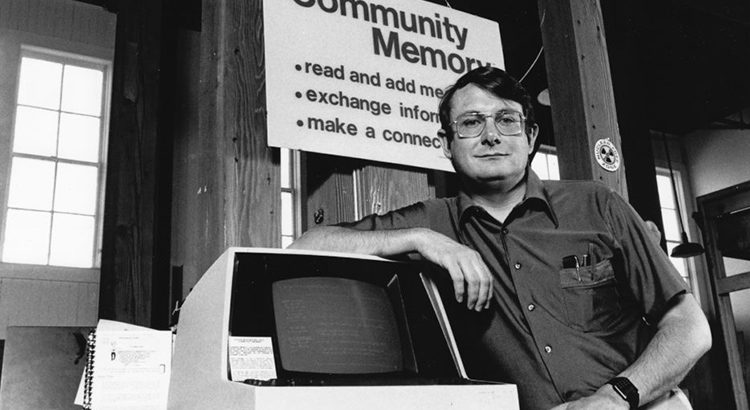

Der Beinahe-Bill-Gates

Die Zeit

Lee Felsenstein entwickelte den ersten tragbaren Computer. Trotzdem wurde er weder reich noch berühmt. Ein Dokumentarfilm würdigt ihn und andere gescheiterte Pioniere des Silicon Valley.

Die bekannten Geschichten aus dem Silicon Valley sind Erfolgsgeschichten. Sie handeln von Menschen, die eine Idee haben, mit der sie die Welt beglücken und die ihnen unermesslichen Reichtum beschert. Aber die Historie des Silicon Valley ist zugleich voll von Pionieren, die Außerordentliches geleistet haben und weder reich geworden sind noch berühmt. Lee Felsenstein ist einer von ihnen.

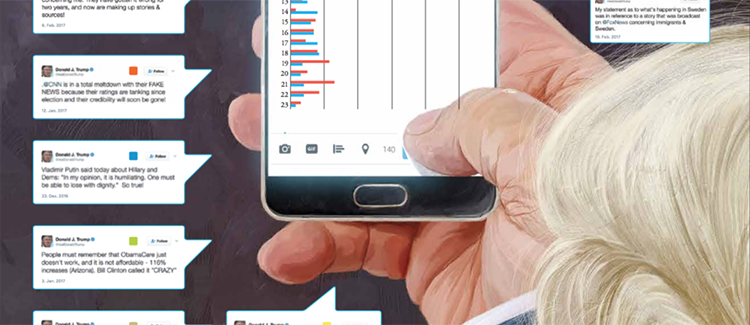

Trumps Tweets

Die Zeit

Twitter ist das Medium, mit dem sich Donald Trump direkt an die Amerikaner wendet. Ungefiltert und unter Umgehung der ihm verhassten Medien teilt er sich auf 140 Zeichen mit: Eine Auswertung der Tweets von November bis März.

Mehr als Kaffeesatz

Die Zeit

Die Meinungsforscher lagen 2016 oft daneben. Dafür gibt es Gründe. Und es geht besser?

Es ist ganz schön lädiert, das Image der Meinungsforscher. Trump und Brexit nicht vorhergesagt, die AfD lange unterschätzt – weil die Demoskopen 2016 wiederholt danebenlagen, steht ihr Handwerk plötzlich da wie Kaffeesatzleserei. Vorhersagen mögen als Gesprächsstoff taugen, aber kann man ihnen noch trauen?

Wie tief steckt die traditionelle Demoskopie in der Krise? Sind Onlineumfragen und Big-Data-Methoden bessere Instrumente zur Analyse einer sich wandelnden Gesellschaft? Und lassen sich Wahlergebnisse überhaupt noch prognostizieren? Eine Annäherung an die Wirklichkeit in sieben Schritten …

100 Sekunden Wissen: Wasserallergie

Radio SRF2

Wasser ist das Elixier des Lebens. Kein Tier, keine Pflanze kommt dauerhaft ohne Wasser aus, und wir Menschen sterben, wenn wir drei oder vier Tage nichts trinken. Unser Körper besteht mindestens zur Hälfte aus Wasser. Wie kann man gegen diesen Stoff allergisch sein?

Beitrag anhören

Software schlägt Poker-Profis

Spiegel Online

Beim Pokern waren Computer bislang keine allzu starken Gegner. Dank künstlicher Intelligenz ändert sich das nun. Beim Duell zweier Spieler ohne Einsatzlimit zeigt eine neue Software nun Profis ihre Grenzen.

Poker gilt vielen immer noch als ein reines Glücksspiel, das in schummrigen Hinterzimmern betrieben wird oder auf obskuren Webseiten, deren Server in Steuerparadiesen stehen. Ein Spiel, bei dem der gewinnt, der am unverschämtesten bluffen kann.

Tatsächlich aber lässt sich beim Pokern Intelligenz in bares Geld umsetzen, ganz ohne Pokerface. Zwei Indizien dafür: Viele erstklassige Schachspieler verdienen sich beim Online-Poker etwas nebenbei. Und Softwareentwickler versuchen, Programme zu schreiben, die alle menschlichen Pokerspieler schlagen.

Ein Team von Wissenschaftlern aus Kanada und Tschechien hat mit ihrem neuen, auf künstlicher Intelligenz beruhenden Programm namens DeepStack nun in einer besonders anspruchsvollen Poker-Variante 33 Poker-Profis deklassiert. Nach Dame, Backgammon, Schach und Go scheint nun auch Poker ein Spiel zu sein, bei dem sich der Mensch der Maschine gegenüber geschlagen geben muss …

Amerikas Wissenschaftler machen mobil – ein Aufstand für die Vernunft

Die Zeit

Nicht erst seit Donald Trump herrscht in den USA eine Stimmung, in der wissenschaftliche Erkenntnis wenig zählt. Doch nun sind die Forscher aufgewacht.

„Freiheit, Gleichheit, Wirklichkeit!“ Das ist der Slogan, unter den Michael Eisen seinen Wahlkampf gestellt hat. 2018 will Eisen einen der beiden Sitze Kaliforniens im US-Senat gewinnen. Dafür würde er sogar seine Fruchtfliegen im Labor der University of California in Berkeley vorübergehend im Stich lassen, deren genetische Entwicklung er erforscht. Der Biologe, der unter dem Kürzel SenatorPhD twittert, ist das wissenschaftsfeindliche Klima satt, das er in den USA ausmacht und das vom neuen Präsidenten personifiziert wird. „Lange Zeit haben Wissenschaftler zugeschaut, wie die politischen Prozesse erodiert sind“, sagte Eisen vergangene Woche den San Jose Mercury News . „Wir haben mit ansehen müssen, wie Politiker offen die Wissenschaft lächerlich machen.“ Ein Forscher hat genug – und er zieht daraus persönliche Konsequenzen. Er ist nicht der einzige …

ZEIT Akademie „Digitale Revolution – Wie die Vernetzung der Welt unser Leben verändert“

Wie genau wirkt sich Digitalisierung in nahezu allen Lebensbereichen aus? Welche Chancen und Risiken ergeben sich daraus für jeden Einzelnen? Und auf welche Weise gestaltet eine zunehmend vernetzte Welt Demokratie, Datensicherheit, Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft um? Digitalisierung betrifft jeden – und verändert unseren Alltag und unser Berufsleben fundamental. Das Video-Seminar »Digitale Revolution« zeigt eindrucksvoll, wohin die rasante Reise geht. Christoph Drösser, Journalist im Silicon Valley, Sascha Friesike, Professor für digitale Innovation und Wolfgang Schulz, Professor für Medienrecht, verdichten das komplexe Thema in zwölf Lektionen auf die wesentlichen Erkenntnisse. Mit diesem Wissen können Sie aktuelle und künftige Entwicklungen verstehen und einordnen – von neuen Geschäftsmodellen über globale »Superstar Economies« bis zu künstlicher Intelligenz. Die Fakten und Analysen werden anhand prominenter Beispiele, Grafiken und Statistiken kompakt veranschaulicht. Spannende Interviews und ein 136 Seiten starkes Buch zum Nachschlagen ergänzen die Lektionen.

1.000 Folgen? Stimmt!

Die Zeit

Am 20. Juni 1997 erschien das erste „Stimmt’s?“. Zwölf Folgen waren geplant, 1.000 Fragen hat Christoph Drösser bisher beantwortet. Nur selten musste er sich korrigieren.

Alles begann mit einer Badewanne: Sie zeichnete der Künstler Rattelschneck zur ersten Stimmt’s?-Frage – eine der häufigsten Fragen, die Christoph Drösser gestellt wurden. Seitdem sind 999 weitere Folgen hinzugekommen. Welche besonders beliebt sind, wie oft der ZEIT-Autor sich irrte und welche Fragen noch ungeklärt sind – ein Überblick …

Welche Datenspuren verraten unsere Persönlichkeit?

Deutschlandfunk Kultur

Der Psychologe Michal Kosinski hat Beängstigendes herausgefunden: Anhand unserer Spuren im Internet lässt sich nicht nur erraten, was wir zuletzt eingekauft haben – sondern auch, wie wir uns heute fühlen. Ein gefundenes Fressen für die Werbeindustrie.

Vielleicht fängt man am besten mit dem an, was Michal Kosinski nicht ist: Weder hat er eine neue psychologische Persönlichkeitstheorie entwickelt noch ein revolutionäres Verfahren, um aus großen Datenmengen Information zu extrahieren. Kosinski arbeitete vor ein paar Jahren im Psychometrie-Department der britischen Universität Cambridge. Psychometrie ist eine Disziplin, die versucht, unsere Persönlichkeit mit objektiven Daten zu vermessen.

„Schon früh haben wir erkannt, dass man die Leute vielleicht gar keine Fragebögen ausfüllen lassen muss. Wenn die Menschen online so viele Fußabdrücke hinterlasse, während sie einkaufen, Dinge tun, über Dinge nachdenken und Dinge fühlen. Man muss die Leute gar nicht darum bitten, das selbst zu erzählen, man kann einfach hingehen und diese digitalen Spuren aufzeichnen. Und vielleicht, habe ich überlegt, wäre es möglich, auf diese Weise psychologische Merkmale zu testen.“ …