Konversation mit KI – Wie Maschinen mit uns reden

SWR2

Im Herbst 2020 geschah etwas, was es vorher noch nie gegeben hat: Renommierte wissenschaftliche Fachmagazine haben erstmals vor einer US-Wahl klar politisch Position bezogen.

Die Zeiten der schnarrenden Roboterstimmen sind vorbei. Alexa, Siri und Co. sprechen inzwischen so natürlich, dass man sie kaum noch von echten Menschen unterscheiden kann. Sie sagen „hm“ und „äh“, als würden sie nachdenken.

Das Gespräch mit künstlichen Intelligenzen wird bald alltäglich sein. Diese KIs können sogar mit unserer eigenen Stimme sprechen. Das ermöglicht den digitalen Stimmenklau und Fake News, aber auch das Weiterleben unserer Stimme nach dem Tod. Wie wirkt sich all das auf die zwischenmenschliche Kommunikation aus?

Ein Feature bei SWR2 Wissen, für das ich unter anderem meine eigene Stimme geklont habe.

Trostloser Müll

Beethovens Sinfonien, Coldplay oder Kuscheljazz: Wann ist Musik gut? Und wer sagt’s?

Sie besuchen einen guten Freund und werfen in einem unbeobachteten Moment einen Blick in sein CD-Regal. Dort stehen sieben Alben: «Born in the U.S.A.» von Bruce Springsteen, Superhits der Klassik, Pink Floyds «Dark Side of the Moon», Kuscheljazz Vol. 5, «Das Pfefferminz-Experiment» von Marius-Müller-Westernhagen, The Beatles 1963–65 und «A Rush of Blood to the Head» von Coldplay. Wie beurteilen Sie den Musikgeschmack des Besitzers?

Wenn wir für einen Moment vergessen, dass viele Menschen gar keine physischen Tonträger mehr besitzen, dann ist die Sammlung doch eher dürftig, Ihr Freund scheint kein grosser Musikfan zu sein. Alles ist Mainstream, Jazz und Klassik sind für ihn wohl eher Hintergrundmusik. Keine wirklichen Peinlichkeiten, aber das ist natürlich Ansichtssache. Hat er einen guten Geschmack? Eher würde man sagen: Er hat gar keinen …

Schlaue Amerikaner gehen nicht in die Wissenschaft

Der Biochemiker Thomas Südhof ging 1983 zum ersten Mal in die USA, um als Postdoktorand zu arbeiten. Heute ist er Nobelpreisträger, Professor an der Stanford University – und zunehmend irritiert von der amerikanischen Gesellschaft. Ein Interview.

Sie haben einen Wahlaufruf von 81 Nobelpreisträgern für Joe Biden unterschrieben. Sollte sich die Wissenschaft in die Politik einmischen?

Als Wissenschaftler müssen wir immer sehr darauf achten, dass wir nicht unsere persönliche Meinung mit unseren wissenschaftlichen Schlussfolgerungen vermischen. Das ist wichtig. Darum äußere ich mich meistens nicht zu politischen Themen. In diesem Jahr habe ich Biden unterstützt, so wie vor vier Jahren Clinton, weil ich eine Gefahr sehe, dass die Institutionen der Vereinigten Staaten zerstört werden. Und zwar durch Politiker, die darauf aus sind, sie zu zerstören. Das sehe ich als eine Notlage an …

Wissenschaftler gegen Trump

SWR2

Im Herbst 2020 geschah etwas, was es vorher noch nie gegeben hat: Renommierte wissenschaftliche Fachmagazine haben erstmals vor einer US-Wahl klar politisch Position bezogen.

Denn wie kein anderer US-Präsident in der jüngeren Vergangenheit hat Trump in seiner bisherigen Amtszeit wertvolle staatliche Institutionen angegriffen und die Wissenschaft untergraben.

Ein Feature bei SWR2 Wissen.

Die Kurzfassung: Ein 5-Minuten-Beitrag bei WDR5-Quarks (ab Minute 7)

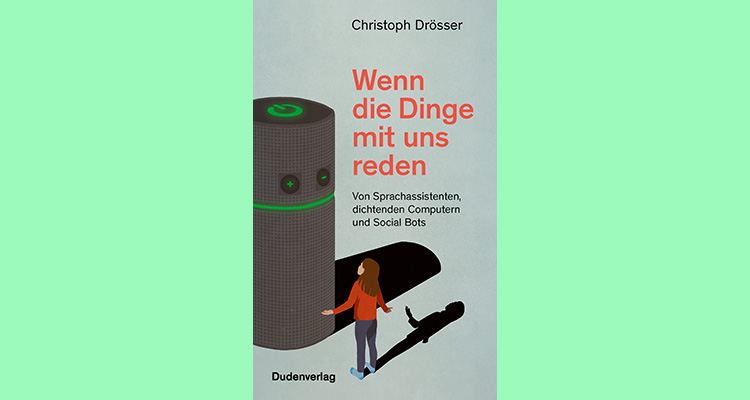

Wenn die Dinge mit uns reden

Wir sprechen mit Sprachassistenten und Chatbots, lesen Berichte, die ein Computer geschrieben hat und lassen uns von Meinungs-Bots in den sozialen Medien manipulieren. Als Kommunikationspartner nehmen Maschinen eine Rolle ein, die bislang Menschen vorbehalten war. Wir unterstellen ihnen automatisch ein Bewusstsein und Emotionen. Daher ist die neue Sprachtechnik mehr als ein neues Interface. Christoph Drösser erklärt, wie’s funktioniert, und lotet die Möglichkeiten, Chancen und Gefahren der intelligenten Sprachsysteme aus.

Kaufen bei Amazon

Regeln für die Riesen

Der Endspurt im US-Präsidentschafts-Wahlkampf wird dominiert sein von Themen wie der Corona-Pandemie, der Besetzung des freien Sitzes im Obersten Gerichtshof oder davon, dass Trump die Legitimität der Wahl anzweifelt. Über ein Thema wird derweil nur hinter den politischen Kulissen immer dringlicher diskutiert: die Regulierung der digitalen Plattformen.

Seit der Wahl von 2016 weiß die Öffentlichkeit, dass die sozialen Netzwerke entscheidenden Einfluss auf die demokratische Willensbildung haben, egal ob ausländische Akteure an den Kampagnen beteiligt sind oder nicht. In mehreren Anhörungen im Kongress haben Abgeordnete Vertreterinnen und Vertreter der großen Digitalfirmen befragt, und in beiden Parteien war der Unmut der Politikerinnen und Politiker spürbar.

weiterlesen

Leben im Grünen, ein Spiel mit dem Feuer

Jedes Jahr brennen Häuser ab, der Klimawandel verstärkt die Waldbrände. Warum bauen Kalifornier weiter Holzhäuser am Waldrand? Aus guten Gründen, sagt ein Feuerforscher.

Die Menschen in Kalifornien – sie sind bekannt für ihre Zuversicht. Doch im Moment ist die Stimmung auf dem Nullpunkt, selbst bei denjenigen, die nicht direkt vom Feuer betroffen sind – in San Francisco etwa. Seit einem halben Jahr sind sie durch den Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie weitgehend ans Haus gefesselt, der Qualm, der von den mehr als 7.000 Brandherden im Staat herüberweht, macht nun auch gelegentliche Ausflüge in die Natur unmöglich. In San Francisco wurde es am vergangenen Mittwoch gar nicht erst hell, der rötliche Dämmerzustand erinnerte an Szenen aus dem dystopischen Science-Fiction-Film Blade Runner 2049.

An den Tagen danach war die Sonne wieder zu sehen, dafür stieg die Partikelbelastung der Luft an und pendelt seitdem zwischen den Alarmstufen Rot und Violett. In das Entsetzen über die Feuersbrünste und das Mitgefühl mit denen, die gerade ihre Häuser verlieren oder verlassen müssen, mischt sich in diesen Tagen auch der verbreitete Spruch: selbst schuld! Wer am Rand der trockenen Wälder baut, noch dazu ein US-übliches Holzhäuschen, der muss sich nicht wundern, wenn bei einem der periodisch auftretenden Waldbrände das Eigenheim in Flammen aufgeht. Die Natur strafe solchen Leichtsinn umgehend ab.

Wenn er solche Sprüche hört, wird Keith Gilless ungehalten …

In Utopia brennt die Hütte

Kalifornien und vor allem San Francisco sahen sich immer als gesellschaftliche Vorreiter der USA. Belagert von Corona und ausufernden Waldbränden verändert sich einiges.

Die Einwohner von San Francisco verlassen das Haus nicht ohne Maske. Sie sind vorbildliche Corona-Bürger – aber seit einer Woche gibt es noch einen anderen Grund: Je nachdem, wie der Wind steht, riecht die Luft beißend nach Qualm und die Sonne ist nur noch ein orangefarbener Ball hinter Staubwolken. Rund um die Stadt lodern Waldbrände, die größten seit Menschengedenken. Ein Ausflug in die Berglandschaft nördlich der Golden Gate Bridge oder in die Weingegend um Napa und Sonoma, bisher ein Lichtblick in der tristen Corona-Einsiedelei, ist zunehmend unmöglich.

So sitzt man zu Hause und „doomscrollt“, wie das zwanghafte Suchen nach immer neuen Katastrophenmeldungen im Internet genannt wird. Wenn es noch den Strom dafür gibt – der Energieversorger PG&E hat damit begonnen, in sogenannten Rolling Blackouts regelmäßig dem Strom in Teilen des Landes abzustellen …

Die unsichtbare Maske

Einfach das Selfie mit einer Prise Brad Pitt vermischen und schon werden unsere Gesichter unsichtbar für Algorithmen? Ja, sagen die Entwickler eines neuen Verfahrens.

Die Corona-Pandemie ist keine gute Zeit für die Spione bei Polizei, Geheimdiensten und Privatfirmen, die sich auf Gesichtserkennungsalgorithmen verlassen. Menschen, die sich maskiert in der Öffentlichkeit bewegen, sind von solchen Algorithmen praktisch nicht zu identifizieren. Nicht einmal Smartphones erkennen ihre Besitzer. Die müssen wie früher ihren PIN-Code eingeben, um das Handy zu entsperren.

Der Mund-Nasen-Schutz wurde in diesem Jahr somit zufällig zu einem ebenso einfachen wie effektiven Mittel gegen Gesichtserkennung. Doch die Pandemie wird irgendwann zu Ende sein, Gesichtserkennung wird bleiben …